思源.2023. 4 月號

22

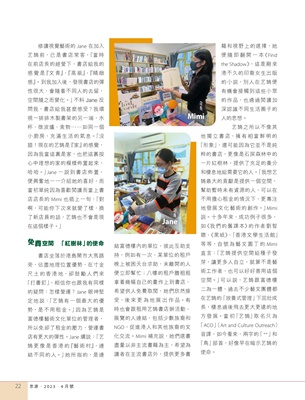

修讀視覺藝術的 Jane 在加入

艺鵠前,已是書店常客,「當時

在前店長的經營下,書店給我的

感 覺 是『文 青』、『高 級』、『精 緻

感』。到我加入後,發現書店的彈

性很大,會隨着不同人的去留,

空間隨之而變化。」不料 Jane 反

問我,書店給我甚麼感受?我環

視一排排木製書架的另一端,水

杯、微波爐、食物……如同一個

小廚房,充滿生活的氣息。「沒

錯!現在的艺鵠是『家』的感覺,

因為我當這裏是家,也把這裏按

心中理想的家的模樣佈置起來,

哈 哈。」Jane 一說到書店佈置,

便興奮地一一介紹她的喜好,而

當初單純因為喜歡閱讀而當上書

店店長的 Mimi 也插上一句:「對

啊,可能你下次來就變了樣,換

了新店員的話,艺鵠也不會是現

在這個樣子。」

免費空間 「紅樹林」的使命

書店坐落於港島鬧市大馬路

旁,佔盡地理位置優勢,在寸金

尺土的香港地,卻鼓勵人們來

「打書釘」,相信你也跟我有同樣

的疑問:怎樣營運?Jane 眼神堅

定地說:「艺鵠有一個最大的優

勢,是不用租金。」因為艺鵠是

富德樓藝術文化單位的管理者,

所以免卻了租金的壓力,營運書

店有更大的彈性。Jane 續說:「艺

鵠更像是香港的『藝術村』,連

結不同的人。」她所指的,是連

籍和視野上的選擇,她

便隨即翻開一本《Find

the Shadow》,這是剛來

港不久的印裔女生出版

的小說,別人在艺鵠便

有機會接觸到這些小眾

的作品,也通過閱讀加

深認識不同生活圈子的

人的思想。

艺鵠之所以不像其

他獨立書店,擁有相當鮮明的

「形象」,還可能因為它並不是純

粹的書店,更像是石屎森林中的

一片紅樹林,提供了充足的養分

和棲息地給需要它的人。「我想艺

鵠最大的貢獻是提供一個空間,

幫助暫時未有資源的人,可以在

不用擔心租金的情況下,更專注

地發展文化藝術的創作。」Mimi

說。十多年來,成功例子很多,

如《我們的舊課本》的作者劉智

聰、《黑紙》、「香港文學生活館」

等等,自號為藝文園丁的Mimi

直言:「艺鵠提供空間給種子發

芽,讓更多人自立,就算不是藝

術工作者,也可以好好善用這個

空間。」可以說,艺鵠跟富德樓

二為一體,過去不少藝文團體都

在艺鵠的「放養式管理」下茁壯成

長,棲息過後飛去更大更遠的地

方發展。當初「艺鵠」取名只為

「ACO」( Art and Culture Outreach)

音譯,如今看來,兩字的「艹」和

「鳥」部首,好像早在暗示艺鵠的

使命。

結富德樓內的單位,彼此互助支

持,例如有一次,某單位的租戶

晚上被困天台求助,未離開的人

便立即幫忙;八樓的租戶膽粗粗

拿着幾幅自己的畫作上到書店,

希望供人免費取閱,她們欣然接

受,後來更為他展出作品。有

時也會跟租用艺鵠書店辦活動、

展覽的人連結,包括少數族裔和

NGO,促進港人和其他族裔的文

化交流。Mimi 補充說,她們選書

盡量以非主流書籍為主,希望為

讀者在主流書店外,提供更多書

店長

Mimi

店員

Jane